サンゴを増やすため、志を同じくする仲間がりんぱなに集います。仲間たちに、「自分にとって、サンゴとは?」聞いてみました。みんなの想いが込められたシリーズ、第三弾は、ガイドのあきらです!

あきら

あきら

船のタラップを降りて深い青の世界に飛び込む。碧く澄んだ水の中を、太陽の光に揺らされて微粒子がきらめく。その向こうにうっすらと見える浅い崖では、魚たちが群れて泳いでいる。私は夢中で泳いで行く。魚たちは右へ左へときびすを返して泳ぎ去り、次に目に飛び込んできたのは色鮮やかな海底。緑や黄色、群青色や白、茶色にピンク…。里山の春夏秋冬を凝縮したようにも、星野道夫が撮った極北の大地のようにも見える。それが、サンゴ礁だ。

ある時、石垣島の海の中で、今まで色とりどりに輝いていたサンゴたちが忽然と姿を消した。残ったのは茶色い岩盤と、それを覆う藻や海藻。魚たちも激減したように感じた。

サンゴという動物は動くことができないはずだ。一体どこに行ってしまったのか。

その大半は熱中症で息耐え(1998年)、残った者はオニヒトデ(2010年前後)に食べ尽くされた。これらは残念ながら人が引き起こした結果と言われている。そして2016年にも98年同様の大規模白化が起こり、国内最大のサンゴ礁(石垣島と西表島の間)では90%以上のサンゴが死滅した。

ここ15年、サンゴ礁を泳ぎながら自分の想いの強まりに驚く。

「これ以上減らないでくれ」と願うこと、大量絶滅を防ぐ方法を模索すること。過去のサンゴ礁がどうであったかを近所のオジーオバーに聞いて回ったり(よく怒られたが)、専門家の先生を訪ねて学会に足を運んだりもした。

あなたはサンゴと聞いて何を思い浮かべるだろう。サンゴはこれといって目を惹くものでも記憶に残りやすいものでもない。海底にいるサンゴはそも動物なのか植物なのか、ただの石(非生命体)なのかさえわかりづらい。

(動物であり、植物プランクトンを体内に住まわせ、死すると石となり岩盤となる)

そんな中、とある小中高一貫校から「子どもたちにサンゴ礁を見せてやってほしい」と声がかかり、その学校に石垣島産のサンゴを送る手はずを整え、研究クラブの設立などにも尽力した。また自分がサンゴを教える立場になるため、専門家の元へ足を運ぶ回数も増え、海に行けばサンゴばかりを見て過ごした。

3年前、その生徒たちを連れていった海域が目と鼻の先、という場所に事務所を移転し、周辺のサンゴ礁の現状を写真で記録したり透明度の調査を始めた。

調査海域はおおよそ3.2㎢ ほど。某ネズミの国のランドとシーを足した面積とほぼ同じであり、その海域の1/3を手漕ぎのカヌー(SUPレースボードを改良したもの)を使って調査している。私はパドルスポーツも大好きだ!

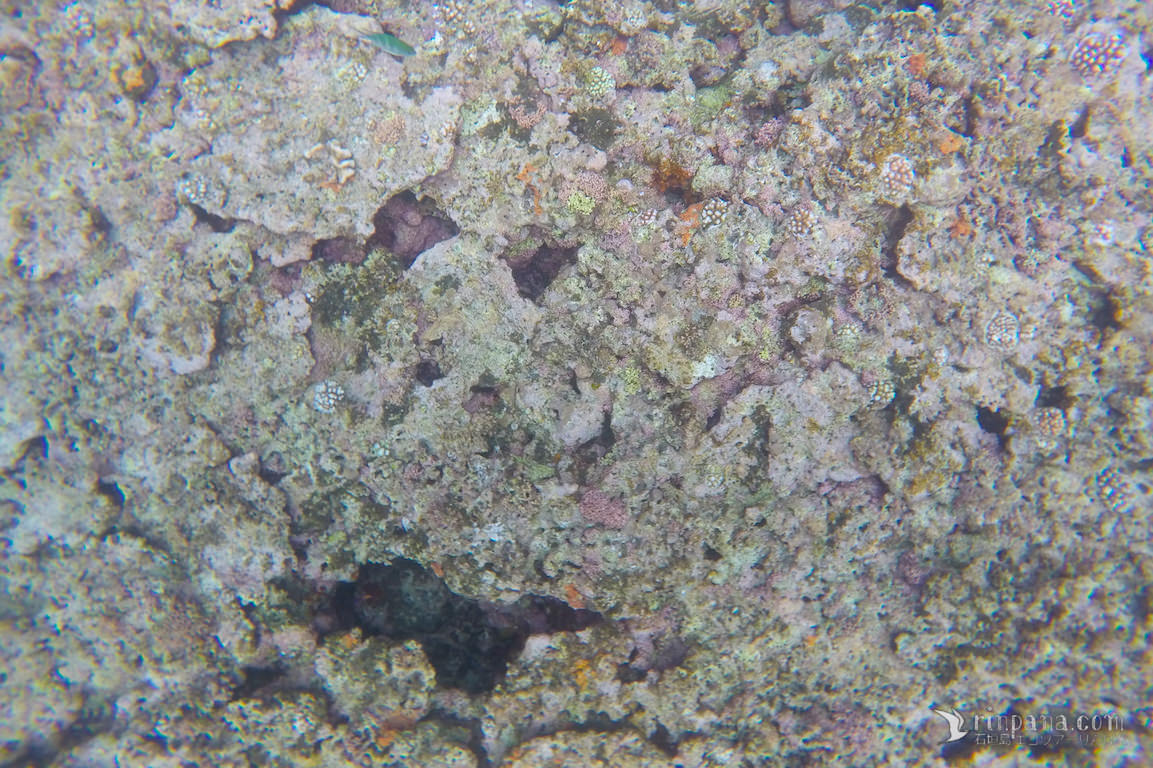

ちなみに、先日泳いだ場所には驚かされた。

「昔はこう(こんなにも美しい)だったんだよ!」と思わず叫ばずにはいられないほどの豊かなサンゴ礁だった。だが、カヌーでの帰り道に見た光景は、なにも生えていない岩盤の海底だった。その2つの場所は数百mしか離れていないのに何故こんなにも違うのだろう。

参考 石垣島で今、1番美しいサンゴ礁に行ってきました(2018年9月5日)石垣島エコツアー.webその違いを調べるべく、2018年の夏に事務所の前の海にサンゴの試験移植を行った。いずれ詳しくご紹介しようと思う。サンゴ植え付け基盤を提供してくださったのは鹿島建設の山木さん。山木さんはサンゴ礁の海を愛するダイバーで、サンゴ礁を保全・再生するためにサンゴ移植専用のコーラルネットを自社で開発された研究者だ。

8月、僕とつよしの2人で海底にネットを敷設し、その上にサンゴを固定した。このサンゴの設置には沖縄県から特別な許可を頂いている。通常この許可は民間にはあまり出ないようで専門家にも驚かれた。

「なんでそんなに真面目に研究してるの?」なんて聞かれることもあるけれど、たしかに私は研究者ではなく単なるツアーガイドで、昔のように豊かなサンゴ礁をもう一度見たいと強く願っている一市民だ。現地にいるからこそ毎日海に入れて現状を見ることができるわけだから、それを生かさないのはもったいないんじゃないだろうか。この情報を専門家やこれからサンゴを調べたいと思っている方々と共有したらきっと何かに役立つに違いない。

この先も、沢山の方々とつながりながらこのサンゴ礁のことを見守っていきたい。できることならそっと手を添える程度に自然再生の手伝いもしたいのだが…。そのためには、もっともっと海を知らないといけない。

私とサンゴとの付合いはまだ始ったばかり。この先、生涯を掛けての旅の始りのようなものだと思う。今日は私の誕生日。今年で35(さんご)歳になる。今日からの1年も付き合いの濃い年になって行くことだろう。

ネットにサンゴを固定したらすぐにハリセンボンやコブシメ、ハナミノカサゴもやってきた。隠れ家として最適な構造物だけれどそれがいつの日かネットの上に増殖したサンゴがとってかわることを願ってやまない。

植付けサンゴの成長具合などは、このHPやブログを通して情報発信をしていきます。碧い海の未来をどうぞお楽しみに!

参考 シリーズ 私とサンゴ石垣島エコツアー.web

インターン、スタッフの記事はこちら

石垣島エコツアーりんぱな

石垣島エコツアーりんぱな